特集「贈りもの語り。」目次

人と人を結ぶ、縁をつなぐ

「結ぶ」という行為は、 日本の贈答文化の中で、とても重要な意味を持っています。たとえば、贈答品を包む奉書紙を結び止めるための「水引」は、西洋のリボンのような、単なる装飾のためだけのものではなく、人と人との心を結び付ける「しるし」として使われてきたものです。

「結ぶ」という考え方の始まりは、神さまへのお供え物からきています。昔の人は、収穫した食べ物やお酒を神さまに捧げて、感謝の気持ちを伝えました。そして、そのお供え物をみんなで分け合って食べることで、神さまと人、人と人のつながりを深めていたのです。これが「神人共食(しんじんきょうしょく)」と呼ばれる習慣で、贈りものの原点とされています。時代が進むにつれて、贈りものは家族や友達、仕事の相手など、さまざまな人との関係を「結ぶ」ための手段になりました。結婚式での「結納」や、お中元・お歳暮などの季節の贈りものも、相手との絆を深めるために行われます。「贈りもの」は「もの」を渡すだけでなく、「心」を結び付ける大切な行為なのです。

水引がしるすもの

水引は、日本の贈答文化に欠かせない装飾紐で、和紙をこより状にして糊で固めたものです。その起源は飛鳥時代に遡り、遣隋使が隋から持ち帰った献上品に紅白の麻紐が結ばれていたことが始まりとされます。素材は麻から和紙へと変化し、江戸時代には庶民にも広まりました。

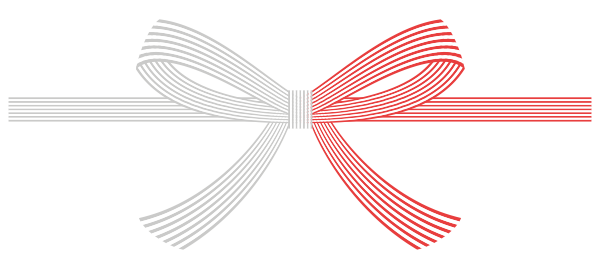

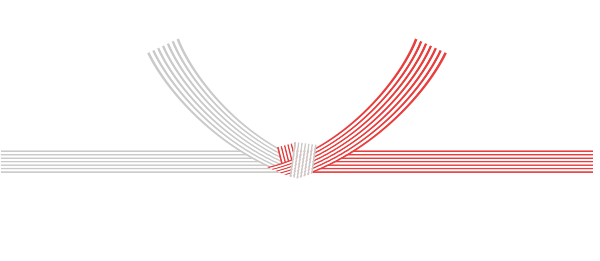

水引の結び方には意味があり、代表的なものに「蝶結び」「あわび結び」「真結び」があります。蝶結びは何度でも結び直せることから、出産祝いや昇進祝いなど、繰り返しあっても良い慶事に用いられます。あわび結びは結び切りの一種で、婚礼など一度きりの慶事に使われます。真結びは固く結ばれ、ほどけにくいため、弔事や災害見舞いなど「二度と繰り返したくない」場面に用いられます。

蝶結び/何度でも結び直せることから、出産祝い、昇進祝いなど「繰り返しあっても良い」慶事で使用

あわび結び/しっかりと強く結ばれていることから、婚礼など「一度きり」の慶事で使用

真結び/固く結ばれ、ほどけにくいため、弔事や災害見舞いなど「二度と繰り返したくない」場面で使用

色にも意味があり、紅白は一般的な慶事、金銀は結婚や結納、黒白は弔事に使われます。色の組み合わせは陰陽五行思想に基づき、奇数本(五本・七本・九本)で構成されることが一般的です。現代において水引は人と人との縁を結ぶ象徴として、アクセサリーやアート作品に応用されるなど、慣習やマナーの枠を超えた、日本の美意識の象徴としても、私たちの日常に息づいています。

特集「贈りもの語り。」目次

水引の芸術「加賀水引」のぽち袋

加賀水引は、石川県金沢市に伝わる伝統工芸で、和紙をよった紐を使って美しい結び目を施す装飾技法です。ご紹介するのは、金沢市に店を構える老舗「津田水引折型」が手がける水引細工が美しいぽち袋。ルピシアのオリジナルモチーフもあります。

LUPICIA Tea Magazine

LUPICIA Tea Magazine