ホワイトクリスマスの主役、雪の結晶ストーリー

中国では六枚の花弁、西欧では星状

寒い冬の日、コートやマフラーに舞い降りた雪に目を凝らすと、結晶を見ることができます。繊細なフォルム、凛とした美しさ、そして、触れると一瞬で消えてしまう儚さに、古代から多くの人々が魅了されてきました。

雪の結晶の形は、六角形によくたとえられます。そのことを最初に記したのは、2000年以上も前の前漢時代の学者、韓嬰です。韓嬰は自著『韓詩外伝』に「凡草木花多五出、雪花独六出(草や木の花は多くは五弁だが、雪花だけは六弁だ)」と残しています。一方、西欧では、1250年頃、ドイツの神学者アルベルトゥス・マグヌスが「雪の形は星形」と記したのが最古とされています。

六方対称にたどりついた西欧の科学者たち

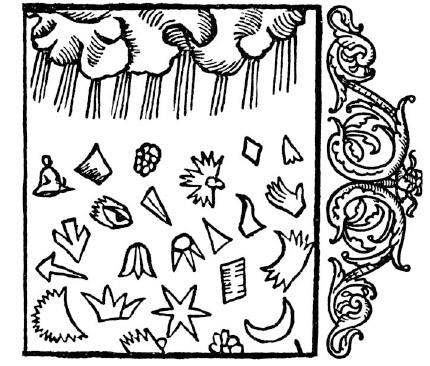

雪の結晶を描いた最古のものとされるのが、16世紀に、ウプサラの大司教オラウス・マグヌスが描いたスケッチです(図1)。ここには、星形の他、三日月、矢印など、多種多様な形があり、結晶の形はまだ定義されていなかったとも考えられます。

このスケッチが発表されて1世紀もたたない1611年、ドイツの天文学者ケプラーは、雪の結晶が六角形であると認識し、論文「新年の贈り物あるいは六角形の雪について」で、雪の結晶が「なぜ六角か」について説明を試みます。

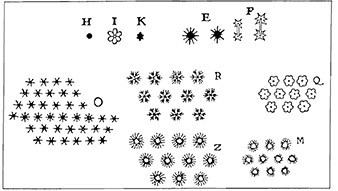

この頃には、多くの学者が雪の結晶を研究対象としており、フランスの哲学者、数学者、科学者デカルトもその一人でした(図2)。デカルトは、観察するたびに雪の結晶の形が違うことに気づき、それぞれの種類の生成条件や成長過程の考察を始めます。そして、1630年代、アムステルダムで雪のスケッチを記録(図3)。これが、雪を六方対称のものとして描いた最古の資料として知られています。

1665年、細胞の発見者としても有名な英国のフックは、顕微鏡を使って、雪の観察を始めます。

フックがスケッチした結晶はほぼ六角形で、デカルトのスケッチに比べ、細部の差異まで描き込んだものが多いことがわかります(図4)。

「ザ・スノーフレークマン」の顕微鏡写真集

19世紀に入ると、英国の捕鯨業者スコアズビーが96個の雪の結晶図を示し、それらを5つに分類。英国の気象学者グレイシャーは精緻を極めたスケッチを描き上げます。

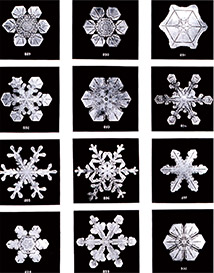

1931年、アメリカでは、顕微鏡を使って雪の結晶を撮影した写真、計2453枚を納めた写真集『SNOW CRYSTALS』が出版されます。撮影者は、「ザ・スノーフレークマン」と呼ばれたベントレーです(図5)。

15歳の時、母親から顕微鏡を買い与えられたベントレーは、すぐさま雪の結晶の観察に夢中になり、一つひとつが美しく、同じものが二つとない結晶を他の人にも見せてあげたいと考え始めます。以降、ベントレーは農作業に励むかたわら、顕微鏡写真の技術を磨き、4000枚以上もの雪の結晶の写真を撮りためていきます(図6)。

結晶の形は温度と湿度で変わる

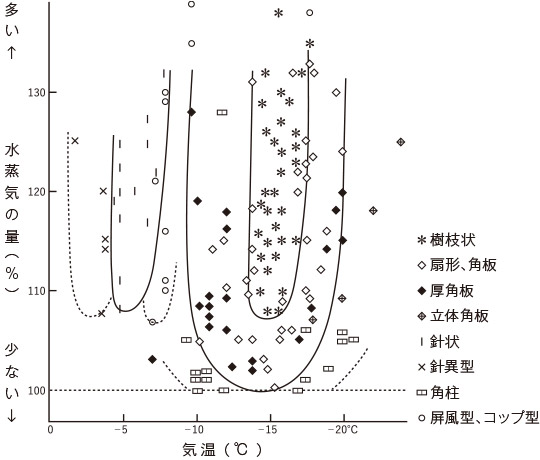

ベントレーの写真集は、世界で一躍有名になりました。北海道帝国大学(現在の北海道大学)の教授だった中谷宇吉郎は、ベントレーの写真に触発されたのでしょう。雪の結晶を実験室で作れないかと考えるようになり、学生たちと共に数年間にわたって実験を続けます。そして、1936年3月12日、世界で初めて「人工雪」を作ることに成功しました。さらに、雪の結晶の形は、結晶が成長するときの大気の温度と湿度によって変わることを突き止めたのです。

雪は、雲の中でできた氷の結晶です。雲の内部の温度が低く、上昇気流があると、雲の内部の水蒸気が結晶の核となる芯の上に凝結し、小さな氷の結晶が出来上がります。その氷の結晶がさらに水蒸気の補給を受けて成長したものが雪の結晶となり、空から雪となって落ちてくるのです。

中谷は、こうした雪の結晶の成り立ちをまとめ、図に表しました。それが、「中谷ダイヤグラム」です(図7)。その後も、専門家たちによって人工雪の研究は進み、結晶の基本の形である六角柱は、温度によって薄く横に広がって板状になったり、縦に伸びて柱状になったりすること、繊細な模様を描く樹枝状の結晶はマイナス12℃から16℃の間で成長することなどが解明されていきました。

一つひとつが唯一無二、自然が生んだ芸術

雲の中では、同じ環境は二度と生まれません。そのため、雪の結晶も同じものはなく、一つひとつが唯一無二の自然が生んだ芸術です。

このメカニズムを見出した中谷は、自著『雪』で「雪の結晶は、天から送られた手紙である」と記しました。そして、その手紙の言葉は、結晶の形や模様という暗号で書かれていて、その暗号を読み解く仕事が人工雪の研究であるということもできる、と続けています。

1954年、アメリカのハーバード大学から、中谷の研究成果をまとめた『Snow Cr yst a ls:NATURAL AND ARTIFICIAL』が出版されます。この本は体系的な雪の結晶の研究書として、現在も世界で読み継がれています。

2000年以上も前から始まった、雪の結晶の謎解き。現在、雪の結晶は「グローバル分類」のもと、121種類に分けられています。お気に入りのお茶を飲みながら、天の空模様に思いをはせてみてはいかがでしょう。

参考資料/『[雪]の結晶』(雪の美術館)、『366日 天気のはなし』(玄光社)、国立国会図書館第134回常設展示「雪-冬に咲く華-」パンフレット、中谷宇吉郎 雪の科学館 特別展「雪のデザイン展」図録

LUPICIA Tea Magazine

LUPICIA Tea Magazine