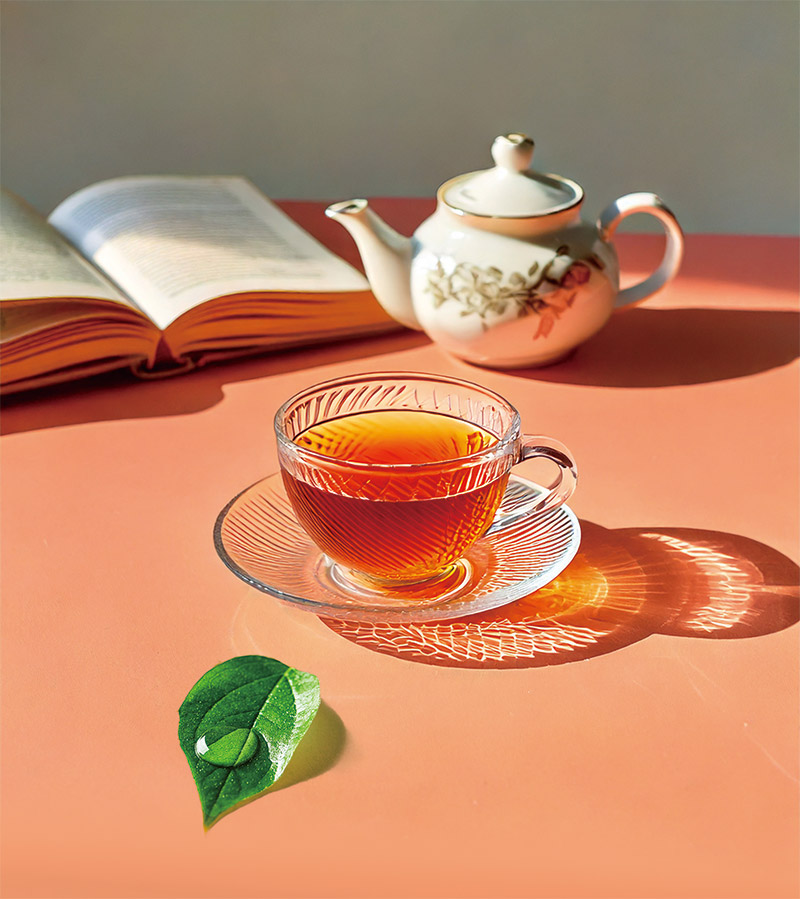

画像:Pierre Bonnard / The Red Checked Table Cloth, or The Dogs Dinner, 1910

「言葉」の語源をご存じですか? 「言」は事象や物事と同意で「事」を表しているそうです。「葉」の字については諸説あるようですが、平安時代に活躍した歌人、紀貫之※が「古今和歌集 仮名序」の冒頭で書いた一説に心打たれます。

やまと歌は、人の心を種として、

よろづの言の葉とぞなれりける

和歌について綴られた一節ですが、自分の想いを、葉が茂るように表す。まさに「言葉」の持つ力や美しさを、語り尽くしているようです。今回の特集は「お茶のこと葉」。茶葉を語る言葉の魅力をお楽しみください。

※紀貫之 きのつらゆき(872年~945年)貴族、歌人。和歌の研究・編集・批評を行い、日本初の勅撰和歌集『古今和歌集』の筆頭選者で、三十六歌仙の一人。日本で初めてひらがなで書かれた日記文学『土佐日記』の作者でもある。

それぞれの「お茶のこと葉」

- 向田邦子

- 太宰治

- 原口統三

- 北原白秋

- 小林一茶

- 夏目漱石

- 尾形亀之助

- 宮沢賢治

- ラドヤード・キプリング

- ラビンドラナート・タゴール

- フョードル・ドストエフスキー

- ティク・ナット・ハン

- アーサー・ウィング・ピネロ

- エドモンド・ウォーラー

あまり知りすぎず、高のぞみせず、

三度の食事と仕事の

あい間にたのしむ煎茶(せんちゃ)、番茶、

そして、台所で立ったまま点(た)てるお薄(うす)。

このときをいい気分に

させてくれれば、それでいい。

『女の人差し指』文藝春秋(2011年)より抜粋

向田邦子

むこうだくにこ(1929年~1981年)

映画雑誌の編集者やラジオ番組の放送作家などを経て、テレビドラマの脚本家になる。『寺内貫太郎一家』(TBS)、『阿修羅のごとく』(NHK)、『あ・うん』(NHK)など、ありふれた日常を鋭い観察力と表現力で描き、数々の名作ドラマを執筆。『父の詫び状』を発表するなど小説家としても注目を集め、1980年に直木賞を受賞。1981年、台湾で取材旅行中に飛行機事故に遭い、51歳で生涯を閉じた。

よい仕事をしたあとで

一杯のお茶をすする

お茶のあぶくにきれいな私の顔が

いくつもいくつもうつっているのさ

どうにか、なる。

『晩年/葉』新潮社(1998年)より抜粋

太宰 治

だざいおさむ(1909年~1948年)

小説家。青森県生まれ、1930年上京。東京帝国大学仏文科中退。

井伏鱒二に師事。1935年『逆行』が芥川賞候補となる。戦後、『斜陽』、『人間失格』などを執筆、無頼派などと呼ばれた。

僕は、紅茶一杯でどんな夢でも見ることができた。

仲間から離れて鍵を下した一部屋で―

僕の周囲をとり巻いていたのは、数百の書物と、

汚れた白壁だけであった―

黙って茶碗のスプーンを動かしている―

この単調な動作の中から、

僕の詩集が生まれたのだった。

『二十歳のエチュード』筑摩書房(2005年)より抜粋

原口統三

はらぐちとうぞう(1927年~1946年)

旧朝鮮京城府(ソウル)生まれ。

1944年旧制第一高等学校(現・東京大学)文科類入学後、在学中の1946年逗子海岸で入水自殺。1947年『二十歳のエチュード』が遺著として刊行された。

五月

新しい烏竜茶(ウーロンちゃ)と日光、

渋みをもつた紅(あか)さ、

沸きたつ吐息(といき)‥‥

さうして見よ、

牛乳にまみれた喫茶店(きっさてん)の猫を、

その猫が悩ましい白い毛をすりつける

女の膝の弾力(だんりょく)。

夏(なつ)が来(き)た、

静(しづ)かな五月(ぐわつ)の昼(ひる)、湯沸(サモワル)からのぼる湯気(ゆげ)が、

紅茶(こうちゃ)のしめりが、

爽(さわ)やかな夏帽子(なつぼうし)の麦稈(むぎわら)に沁(し)み込(こ)み、

うつむく横顔(よこがほ)の薄(うす)い白粉(おしろい)を汗(あせ)ばませ、

而(さう)してわかい男(をとこ)の強(つよ)い体臭(にほひ)をいらだたす。

「苦(くる)しい刹那(せつな)」のごとく、黄(き)ばみかけて

痛(いた)いほど光(ひか)る白(しろ)い前掛(まへかけ)の女(をんな)よ。

「烏竜茶(ウーロンちゃ)をもう一杯(ぱい)。」

『白秋全集3/東京景物詩及其他』岩波書店(1985年)より抜粋

北原白秋

きたはらはくしゅう(1885年~1942年)

詩人、歌人。1909年に第一詩集『邪宗門』を発表。1911年の抒情小曲集『思ひ出』により、詩人としての地位を確立。

1918年に『赤い鳥』の童謡部門を担当し、創作童謡を数多く発表した。生涯にわたり多数の優れた詩歌を残し、近代日本を代表する詩人とされている。

朝くや 茶がむまく成る雰(きり)おりる

しがらき(信楽)や大僧正(だいそうじゃう)も茶つ(摘)ミ唄(うた)

うぐひすも う(浮)かれ鳴(なき)する 茶つ(摘)ミ哉

新茶の香 真昼(まひる)の眠気(ねむけ)転じたり

蓮咲くや 八文茶漬(はちもんちやづけ)二八そば(蕎麦)

丸山一彦 小林計一郎

校注『古典俳文学大系15一茶集』集英社(1970年)より抜粋

小林一茶

こばやしいっさ(1763年~1828年)

俳人。一茶は俳号。信濃国柏原(現・長野県上水内郡信濃町柏原)に農家の長男として生まれる。本名は弥太郎。松尾芭蕉、与謝蕪村と並んで、江戸時代を代表する三大俳人の一人とされている。

普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違だ。

舌頭(ぜっとう)へぽたりと載(の)せて、清いものが四方へ散れば咽喉(のど)へ下(くだ)るべき液はほとんどない。ただ馥郁(ふくいく)たる匂(におい)が食道から胃のなかへ沁(し)み渡るのみである。歯を用いるは卑(いや)しい。水はあまりに軽い。

『夏目漱石全集3/草枕』筑摩書房(1987年)より抜粋

夏目漱石

なつめそうせき(1867年~1916年)

小説家。1893年帝国大学英文科卒業後、松山中学、第五高校の教師を経て1900年ロンドンへ留学。『吾輩は猫である』によって文壇に登場後、1907年朝日新聞社に入社し専属作家となった。『三四郎』『それから』『門』などを発表した後は、大病を経て『こゝろ』などの作品で近代知識人の内面を描き、近代日本の代表的作家とされる。

わたしビールのむ、

お茶のむ。毒のまない。

これながいきの薬ある。

のむよろしい。

『山男の四月』草の根出版会など、より抜粋

宮沢賢治

みやざわけんじ(1896年~1933年)

詩人、童話作家。農業指導者として農民生活の向上に尽くす傍ら、東北地方の自然や生活を題材に詩や童話を執筆。1924年詩集『春と修羅』、童話集『注文の多い料理店』を自費出版。作品中に登場する架空の理想郷に、郷里の岩手県をモチーフとしてイーハトーブと名付けた。37歳で病死。

私 私はそのとき

朝の紅茶を飲んでいた

私の心は山を登る

そして

私の心は少しの重みをもって私についてくる

『美しい街』夏葉社(2017年)より抜粋

尾形亀之助

おがたかめのすけ(1900年~1942年)

詩人。宮城県柴田郡大河原町生まれ。1920年東北学院中学中退後、上京。主な作品に『色ガラスの街』『雨になる朝』『障子のある家』がある。

やかんがあったのに、

水漏れさせてしまった:

私たちが修理しなかったせいで、

さらにひどくなった。

この1週間、お茶を飲んでいない。

宇宙の底が抜けた!

『The Works of Rudyard Kipling 1994』より抜粋

ラドヤード・キプリング

Joseph Rudyard Kipling(1865年~1936年)

イギリスの詩人、小説家。大英帝国統治下のインド・ポンペイ生まれ。1907年にイギリス人初のノーベル文学賞受賞。主な作品に『ジャングル・ブック』『ゾウのはなはなぜ長い』など。

さあさあ、お茶に飢えた落ち着きのない者たちよ。

やかんが沸騰し、泡立ち、音楽的に歌う。

Sara Tabandeh著『Voices of Wisdom: Rabindranath Tagore Quotes』より抜粋

ラビンドラナート・タゴール

Rabindranath Tagore (1861年~1941年)

インドの詩人、小説家、思想家。インドの近代化を促し、東西文化の融合に努めた。1913年、アジア初のノーベル文学賞受賞。代表作に詩集『ギーターンジャリ』、小説『ゴーラ』など。

世界が消えてなくなるのがいいか、

それとも、お茶が飲めなくなるがいいか?

答えてやるさ、

世界なんて消えてなくなったっていい、

いつも茶が飲めさえすりゃ、ね。

[新訳]『地下室の記録』集英社(2013年)より抜粋

フョードル・ドストエフスキー

Fyodor Mikhaylovich Dostoevskiy(1821年~1881年)

小説家。処女作『貧しき人々』で作家として出発。混迷する社会の諸相を背景として、内面的、心理的矛盾と相克の世界を描き、人間存在の根本的問題を追求。20世紀の文学に多大な影響を与えた。代表作に『罪と罰』『白痴』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』など。

地球全体が自転する軸であるかのように、

ゆっくりと恭しくお茶を飲みなさい。

ゆっくりと、均等に、未来に向かって急がずに。実際の瞬間を生きる。この実際の瞬間だけが人生なのだ。

『The Miracle of Mindfulness: An Introduction to the Practice of Meditation』Beacon Press(1996年)より抜粋

ティク・ナット・ハン

Thich Nhat Hanh(1926年~2022年)

ベトナム生まれの禅僧、平和運動家、学者、詩人。ダライ・ラマ14世と並び称される世界的な仏教者で、マインドフルネスの提唱と普及に努め、ノーベル平和賞の候補にも選出された。著書多数。

お茶があるところには希望がある

『Sweet Lavender : A Comedy in Three Acts』W.H. Baker & Company (1893年)より抜粋

アーサー・ウィング・ピネロ

Arthur Wing Pinero (1855年~1934年)

イギリスの劇作家。俳優として出発し、1877年に最初の戯曲を発表。戯曲『Sweet Lavender』は、1888年に初演された愛と結婚をテーマにした3幕の喜劇。長い上演歴を持つことから、彼の代表作の一つとされている。80年代から90年代のイギリス劇壇を代表する笑劇作家となり、1909年に劇壇への貢献によってサーの称号を与えられた。

ヴィーナスが身にまとう

テンニンカ(マートル)

アポロが冠る月桂樹

そのいずれよりも茶は素晴らしい

女王は茶をめで下賜賜う

角山栄著『茶の世界史』中央公論新社(2017年)より抜粋

エドモンド・ウォーラー

Edmund Waller(1606年~1687年)

イギリスの政治家、詩人。一般的に英国に茶を紹介したのは、1662年にチャールズ2世の妃となったポルトガル王の娘、キャサリン・オヴ・ブラガンザであるとされ、エドモンド・ウォーラーは、「王妃陛下に推奨された茶について」と題された詩を書いた。Edmund Waller, “Of Tea, commended by Her Majesty,” The Second Part of Mr Waller’s Poems (London: T.W., 1705)。

この小品の制作年代は不明だが、上記詩集の初版(1690年)に初めて収められた。

特別企画「あなたのお茶のこと葉」作品公募

募集は終了しました。たくさんのご投稿ありがとうございました。

2025年5月22日から6月30日までの期間に、応募総数164件、合計278作品をご投稿いただきました。今回集まった「お茶のこと葉」は、それぞれが日常の風景や人々のつながり、体験や実感などが込められた印象深いものでした。中でも特に印象に残った19作品について、この場をもって公表させていただきます。

≫ 作品発表についてはこちら

LUPICIA Tea Magazine

LUPICIA Tea Magazine